太陽系外から飛来 3例目の恒星間天体を発見 研究

by AFP BB News

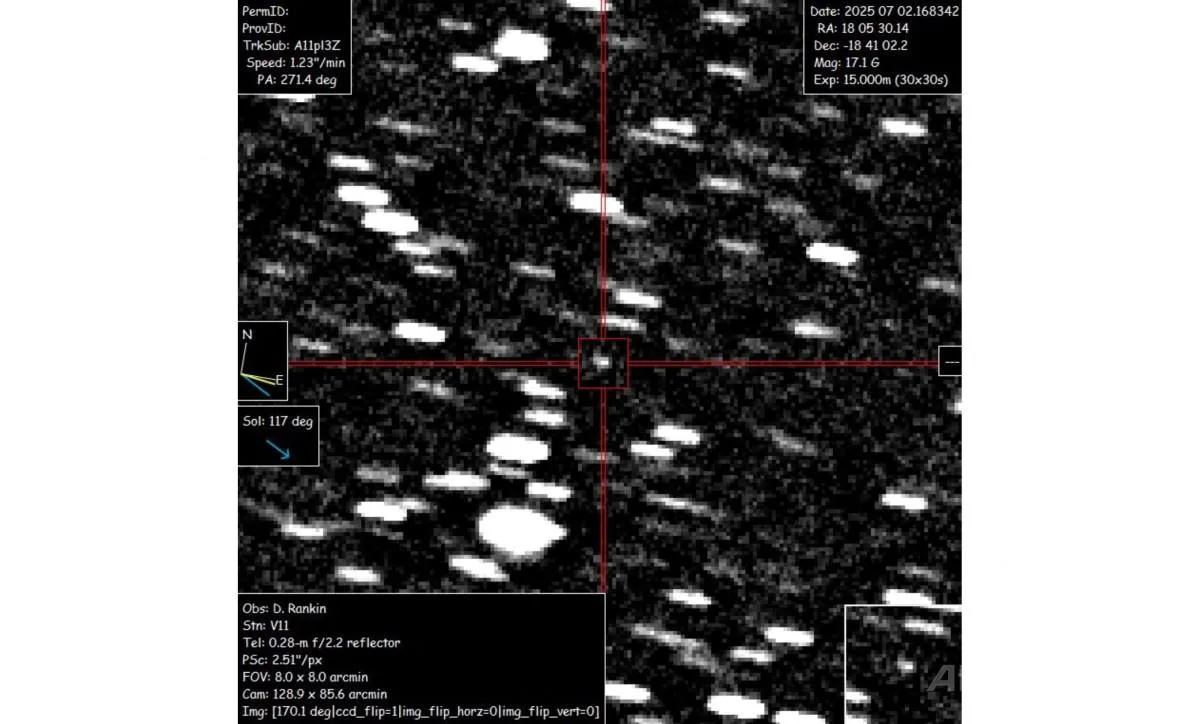

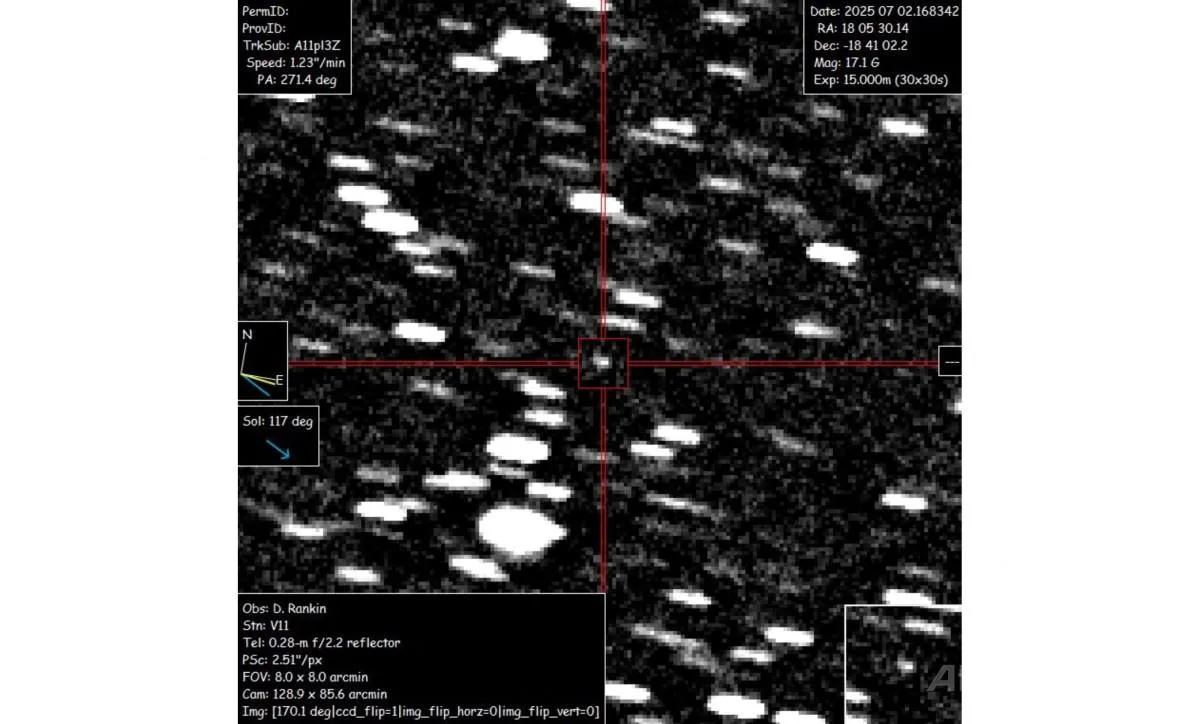

米アリゾナ大学のカタリナ・スカイサーベイの技術者デビッド・ランキン氏が撮影した星間天体「3I/Atlas」。これまでは「A11pI3Z」と呼ばれていた(2025年6月2日撮影、提供)。(c)David RANKIN/David Rankin, Saguaro Observatory/AFP【7月3日 AFP】太陽系外から飛来した新たな恒星間天体が2日、発見された。これまでに確認された恒星間天体としては3例目となった。

米アリゾナ大学のカタリナ・スカイサーベイの技術者デビッド・ランキン氏が撮影した星間天体「3I/Atlas」。これまでは「A11pI3Z」と呼ばれていた(2025年6月2日撮影、提供)。(c)David RANKIN/David Rankin, Saguaro Observatory/AFP【7月3日 AFP】太陽系外から飛来した新たな恒星間天体が2日、発見された。これまでに確認された恒星間天体としては3例目となった。

国際天文学連合の小惑星センターによって「3I/Atlas」と命名されたこの天体は、これまでに確認された恒星間天体の中で最大とみられ、彗星に分類された。恒星間天体であることが確認される前は「A11pl3Z」と呼ばれていた。

ハーバード・スミソニアン天体物理学センターの天文学者ジョナサン・マクドウェル氏はAFPに「ぼんやりと見えるため、岩石ではなく主に氷でできていることが示唆されている」と述べた。

欧州宇宙機関(ESA)の惑星防衛部門の責任者であるリチャード・モイスル氏は、地球に脅威はなく、「火星軌道の内側を通過するが、火星に衝突することもない」と説明した。

天文学者によると、3I/Atlasは秒速60キロ超で移動しているとみられる。

3I/Atlasが恒星間天体であることを初めて確認したのは、米航空宇宙局(NASA)が資金を提供するハワイ大学天文学研究所の「小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)」とされる。

大きさは、直径約10~20キロと推定されており、これまでに検出された最大の恒星間天体となる。

モイスル氏は「10月下旬まで太陽に近づき明るくなり、その後も来年まで望遠鏡で観測可能」と述べた。

これまでに確認された恒星間天体は今回の発見を含む3例のみ。最初は、2017年のオウムアムアで、2例目は2019年の「2I/ボリソフ」だ。オウムアムアをめぐっては当初、宇宙船であると主張する科学者もいたが、その後の研究で否定されている。(c)AFP

Credit info

AFP BB News

*サービスされるすべてのコンテンツの著作権は、その提供元にあります。 ウェザーニュースには記事を修正または削除する権限がないため、お手数ですが記事の提供元に要請して下さるようお願いします。

米アリゾナ大学のカタリナ・スカイサーベイの技術者デビッド・ランキン氏が撮影した星間天体「3I/Atlas」。これまでは「A11pI3Z」と呼ばれていた(2025年6月2日撮影、提供)。(c)David RANKIN/David Rankin, Saguaro Observatory/AFP【7月3日 AFP】太陽系外から飛来した新たな恒星間天体が2日、発見された。これまでに確認された恒星間天体としては3例目となった。

米アリゾナ大学のカタリナ・スカイサーベイの技術者デビッド・ランキン氏が撮影した星間天体「3I/Atlas」。これまでは「A11pI3Z」と呼ばれていた(2025年6月2日撮影、提供)。(c)David RANKIN/David Rankin, Saguaro Observatory/AFP【7月3日 AFP】太陽系外から飛来した新たな恒星間天体が2日、発見された。これまでに確認された恒星間天体としては3例目となった。